Frottee ist viel mehr als nur ein Handtuchstoff. Für viele Marken und Designer*innen ist er ein Qualitätsversprechen. Doch wie entsteht dieser saugfähige, flauschige Stoff eigentlich? In diesem Beitrag zeigen wir den kompletten Produktionsprozess – von der Rohfaser über die Webtechnik bis hin zum fertigen Produkt. Dabei werfen wir einen Blick auf verschiedene Frottee-Varianten, Finishing-Verfahren und die Konfektion von Produkten wie Bademänteln und Handtüchern. Wer Frottee versteht, kann seine Design- und Produktionsentscheidungen fundierter treffen.

Vom Garn zur Struktur: Wie Baumwollfäden zur Basis von Frottee werden

Alles beginnt mit dem Garn. Für hochwertigen Frottee wird meist langstapelige, gekämmte Baumwolle verwendet. Sie sorgt für Strapazierfähigkeit und ein angenehmes Hautgefühl. Je nach Produkt kommen einfache oder gezwirnte Garne zum Einsatz – letzteres sorgt für höhere Reißfestigkeit. Vor dem Webprozess wird das Garn oft mercerisiert: Das erhöht den Glanz und verbessert die Farbaufnahme.

Die Garnqualität hat direkten Einfluss auf das spätere Materialverhalten – sowohl in der Haptik als auch in der Haltbarkeit. Deshalb sollte sie immer in enger Abstimmung mit dem Produzenten definiert werden – idealerweise dokumentiert in einem professionellen Tech-Pack.

Webtechnik: Die Schlingen, die Frottee weich und saugfähig machen

Frottee lebt von seinen Schlingen. Diese entstehen durch spezielle Webtechniken, bei denen ein zusätzlicher Schlingenkettfaden ins Gewebe eingebracht wird. Das Ergebnis: ein dreidimensionales Textil mit hoher Oberfläche – ideal zum Aufnehmen von Feuchtigkeit.

Je nach Einsatzzweck unterscheidet man zwischen:

- Walkfrottee: klassisch, flauschig, besonders saugstark

- Zwirnfrottee: robuster, langlebiger, oft in Hotellerie und Spa-Bereich

- Veloursfrottee: geschorene Oberfläche, weich und elegant

Die Wahl der Webtechnik bestimmt nicht nur Look und Feel, sondern auch die Produktionsdauer und -kosten. Gerade im Sample-Prozess (/vom-entwurf-zur-realitat-warum-gute-ideen-samples-brauchen/) lohnt es sich, verschiedene Qualitäten direkt zu vergleichen.

Qualität & Varianten: Unterschiede zwischen Walk-, Zwirn- und Veloursfrottee

Jede Frotteeart hat ihre Besonderheiten. Walkfrottee ist der Klassiker: weich, voluminös und saugfähig. Er bleibt ungeschoren und zeigt die typischen Schlingen. Zwirnfrottee verwendet zweifach gezwirntes Garn – das macht ihn besonders widerstandsfähig. Perfekt für stark beanspruchte Produkte wie Hotelhandtücher.

Veloursfrottee dagegen wird nach dem Weben geschoren, wodurch eine samtartige Oberfläche entsteht. Er fühlt sich luxuriöser an, hat aber eine etwas geringere Saugfähigkeit. Diese Variantenvielfalt macht Frottee zu einem spannenden Material – gestalterisch wie funktional.

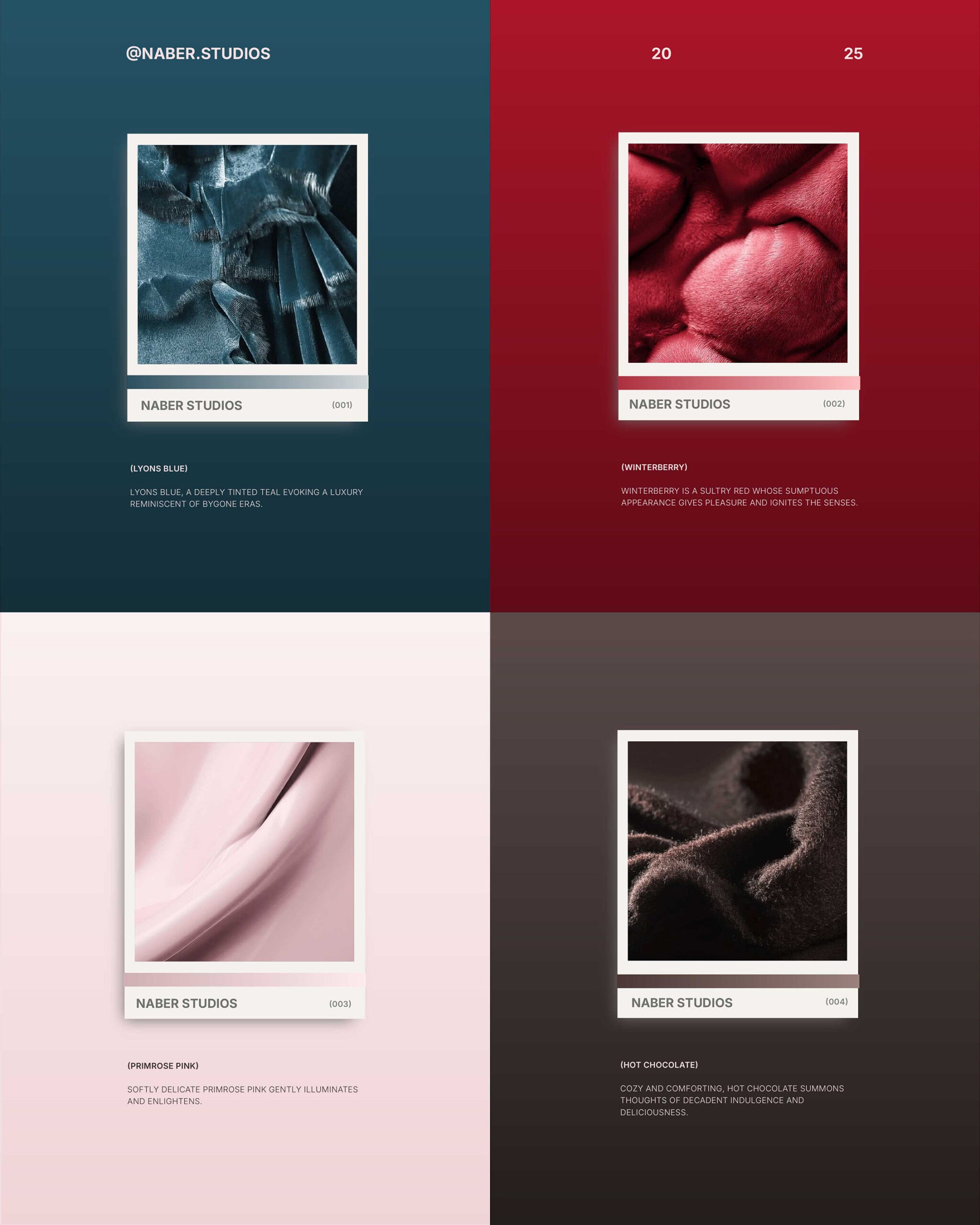

Finishing-Prozesse: Färben, Waschen und Trocknen für perfekte Haptik

Nach dem Weben beginnt das sogenannte Finishing. Hier entscheidet sich, wie der Stoff sich anfühlt und aussieht. Typische Schritte sind:

- Färben (Garn- oder Stückfärbung)

- Waschen zur Entfernung von Rückständen

- Trocknen & Rauen für Volumen und Weichheit

Je nach Produktionsland variieren diese Prozesse stark – nicht nur technisch, sondern auch in puncto Nachhaltigkeit. Marken, die Wert auf umweltschonende Verfahren legen, sollten dies frühzeitig mit ihren Partnern in der /produktion/abstimmen.

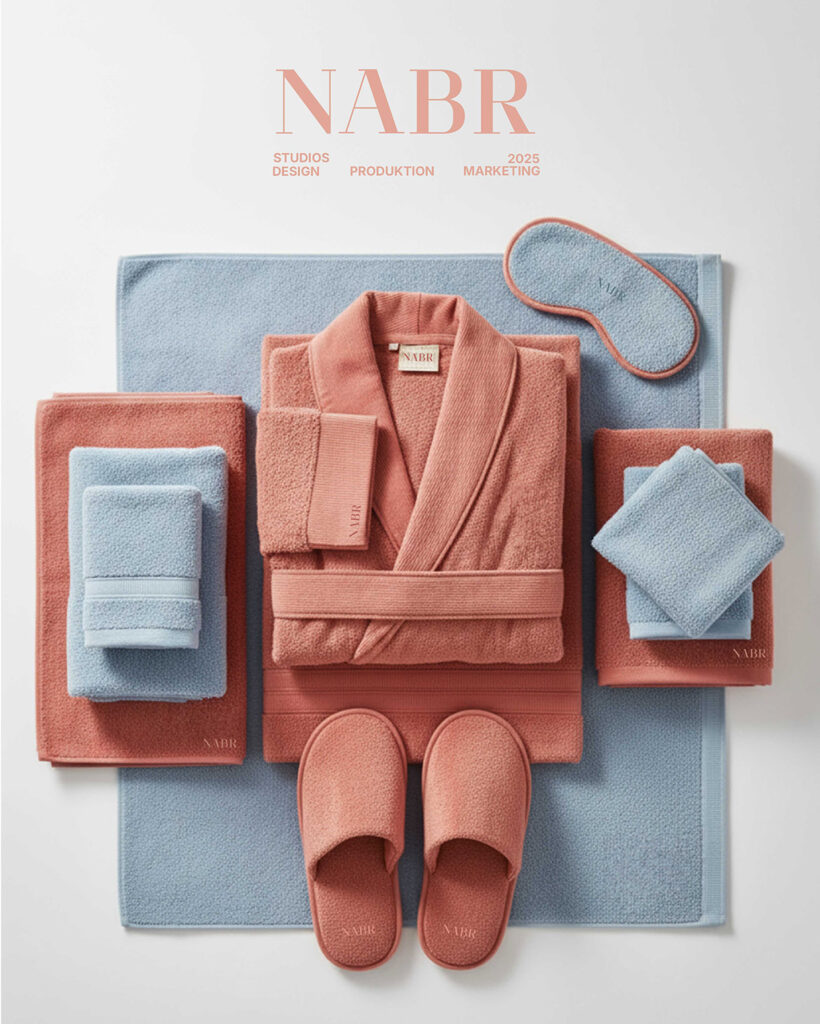

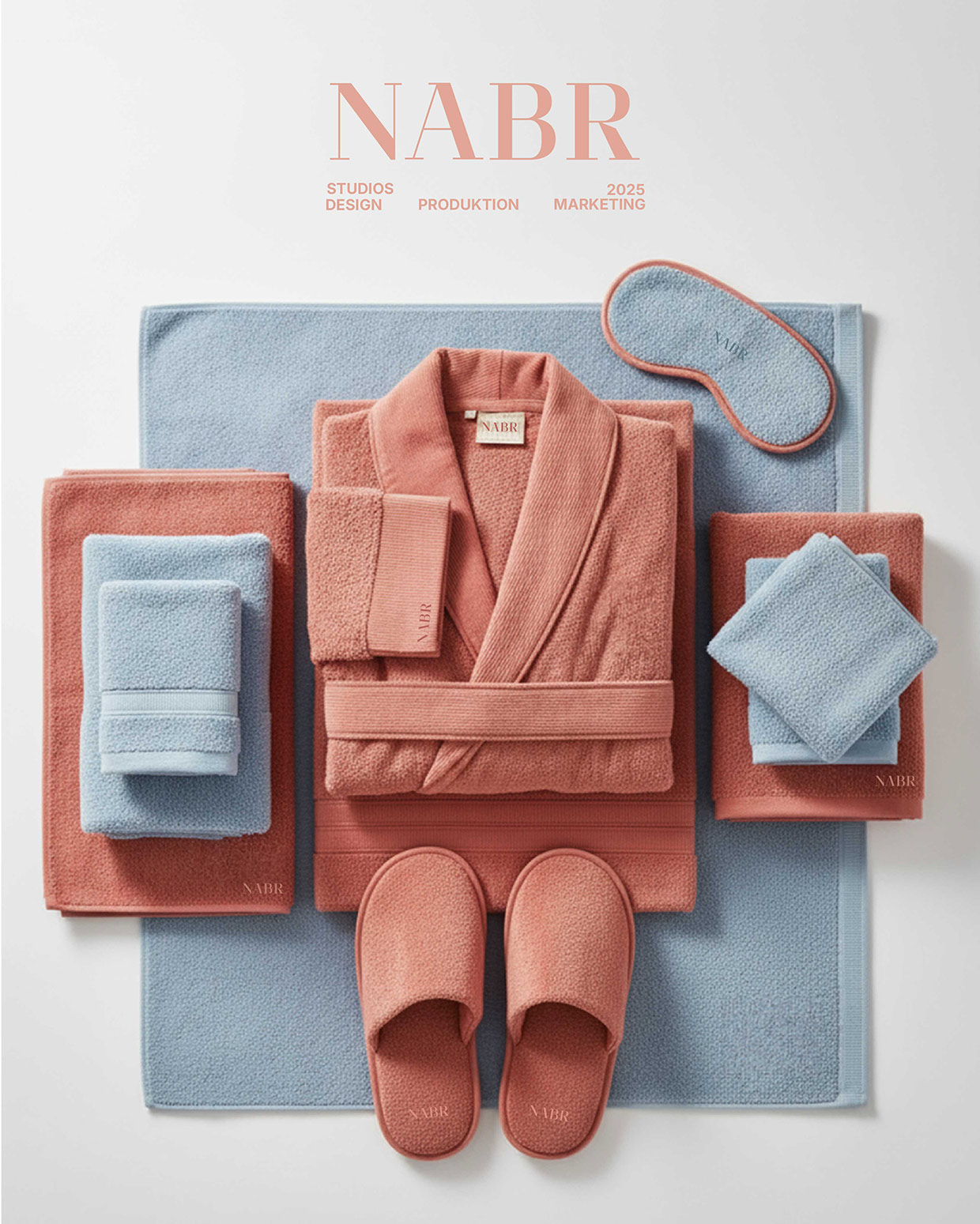

Vom Stoff zum Produkt: Wie Handtücher und Bademäntel konfektioniert werden

Ist der Stoff fertig, folgt die Konfektion. Dabei wird der Frottee zugeschnitten, gesäumt und ggf. mit Details wie Bordüren, Etiketten oder Aufhängern versehen. Die Herausforderung liegt oft in der Flusenbildung und Dehnbarkeit – hier sind spezialisierte Produktionsbetriebe gefragt.

Wer hochwertige Produkte herstellen will, sollte auf präzise Schnittmuster, saubere Verarbeitung und stimmige Proportionen achten – idealerweise begleitet durch ein dediziertes Designbriefing (/design/).

Fazit

Frottee ist ein facettenreiches Textil, dessen Herstellung viele präzise Entscheidungen erfordert. Vom Garn bis zum fertigen Produkt bestimmen Rohmaterialien, Webtechnik und Finishing maßgeblich über Haptik, Saugfähigkeit und Designwirkung. Marken und Designerinnen, die diesen Prozess verstehen, können gezielt gestalten – und ihren Kundinnen spürbare Qualität bieten.